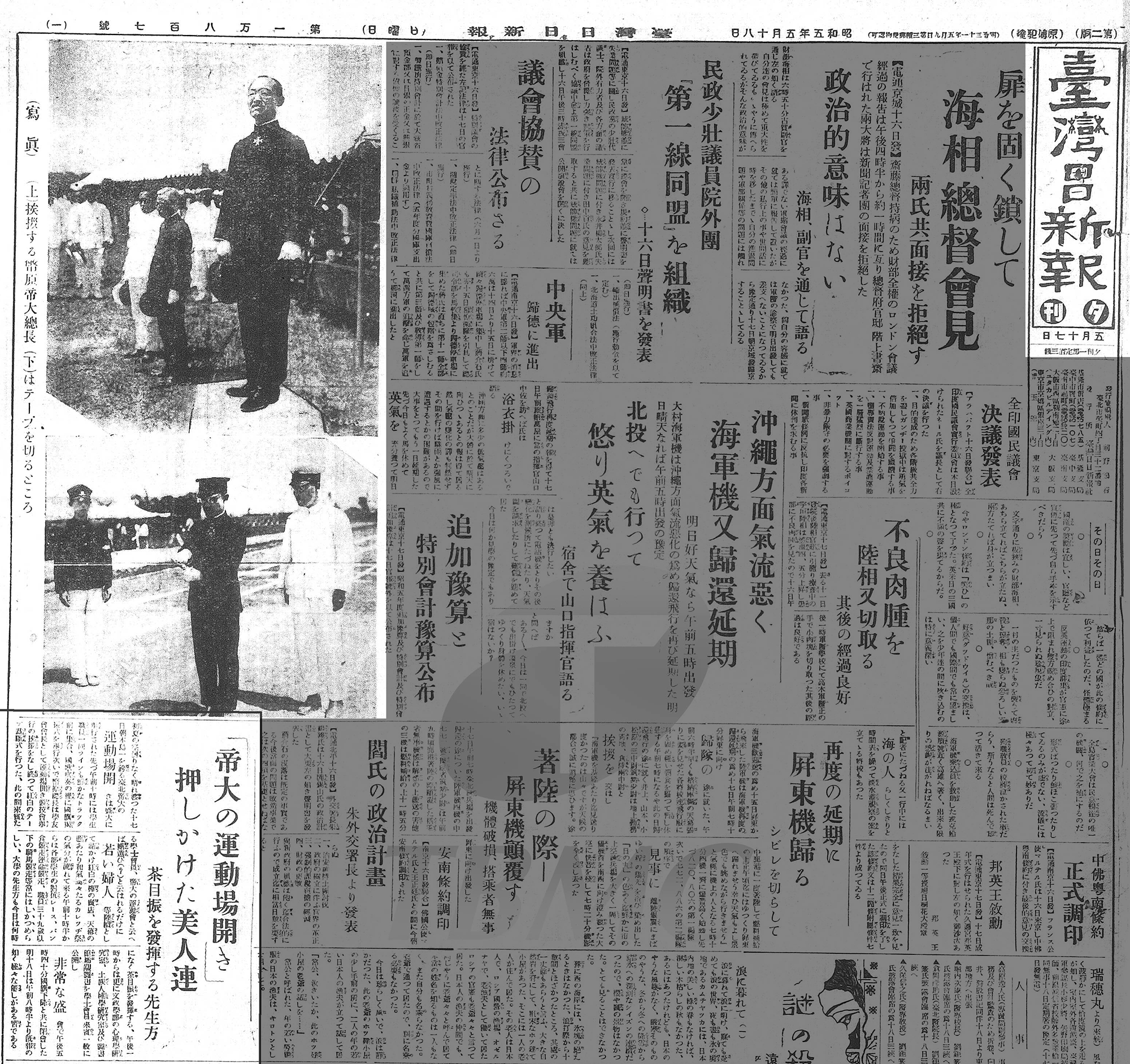

臺灣總督府於1928年3月17日公布了天皇敕令第30至38號,制定臺北帝大官制、講座、學科等等,以及總督府訓令第19號等文件,連續兩天(17、18日)經由總督府發行《府報》號外版,正式將臺北帝國大學啟動運作公告大眾。

|

|

|

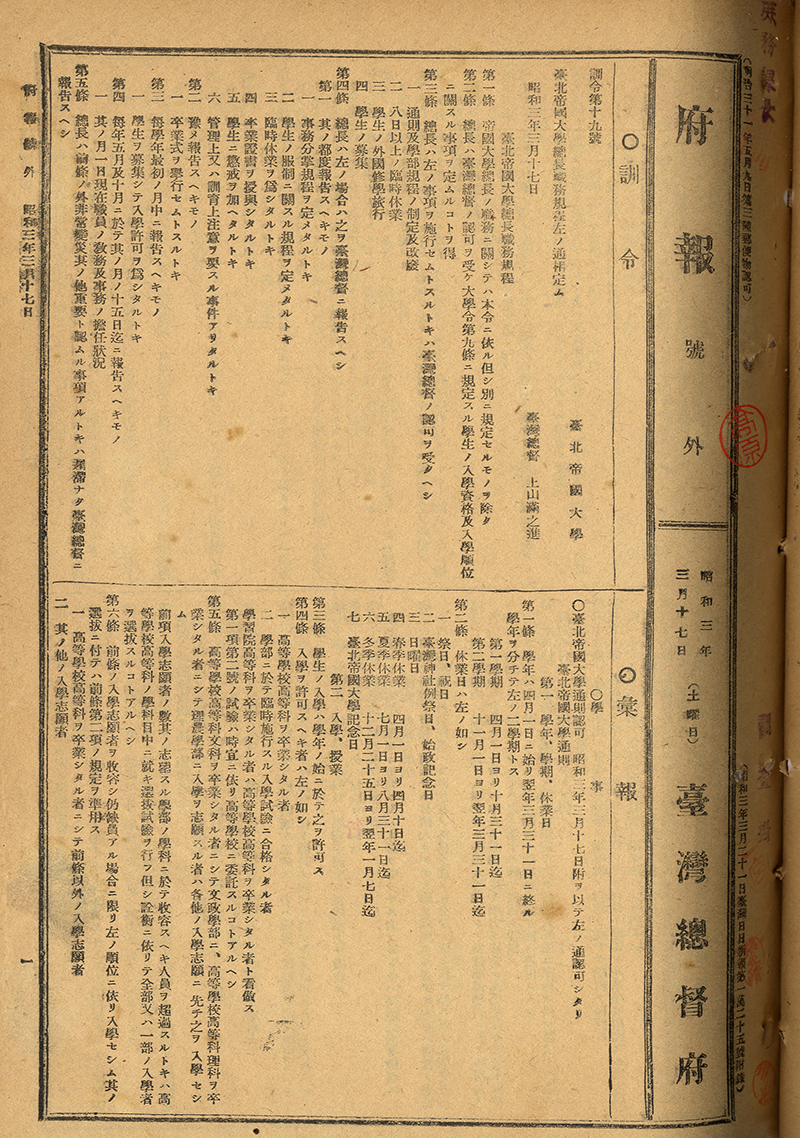

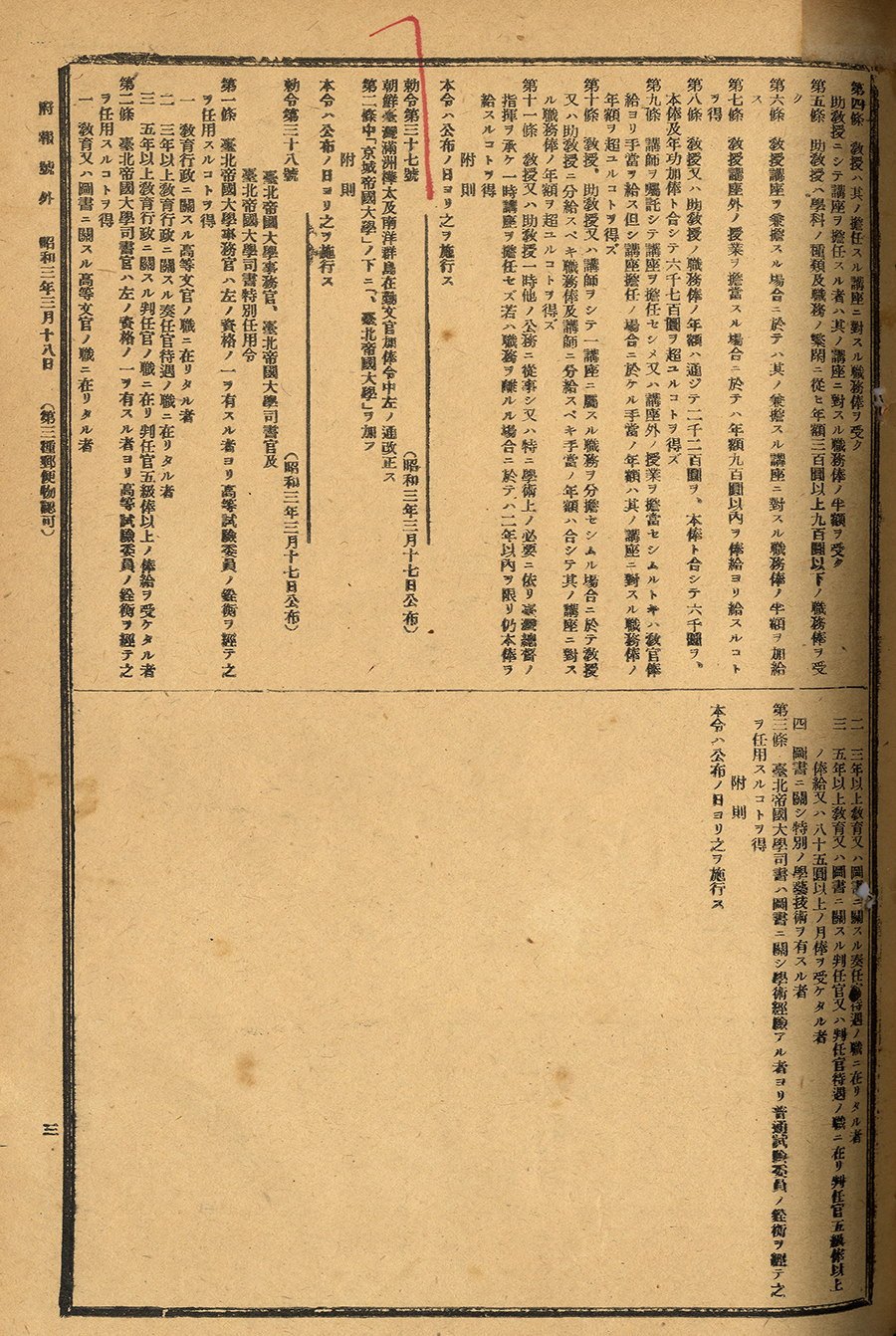

| 左 :公報臺北帝大總長職務規程、臺北帝大通則。 (來源:國史館臺灣文獻館) ──《臺灣總督府府報》號外,1928/3/17 |

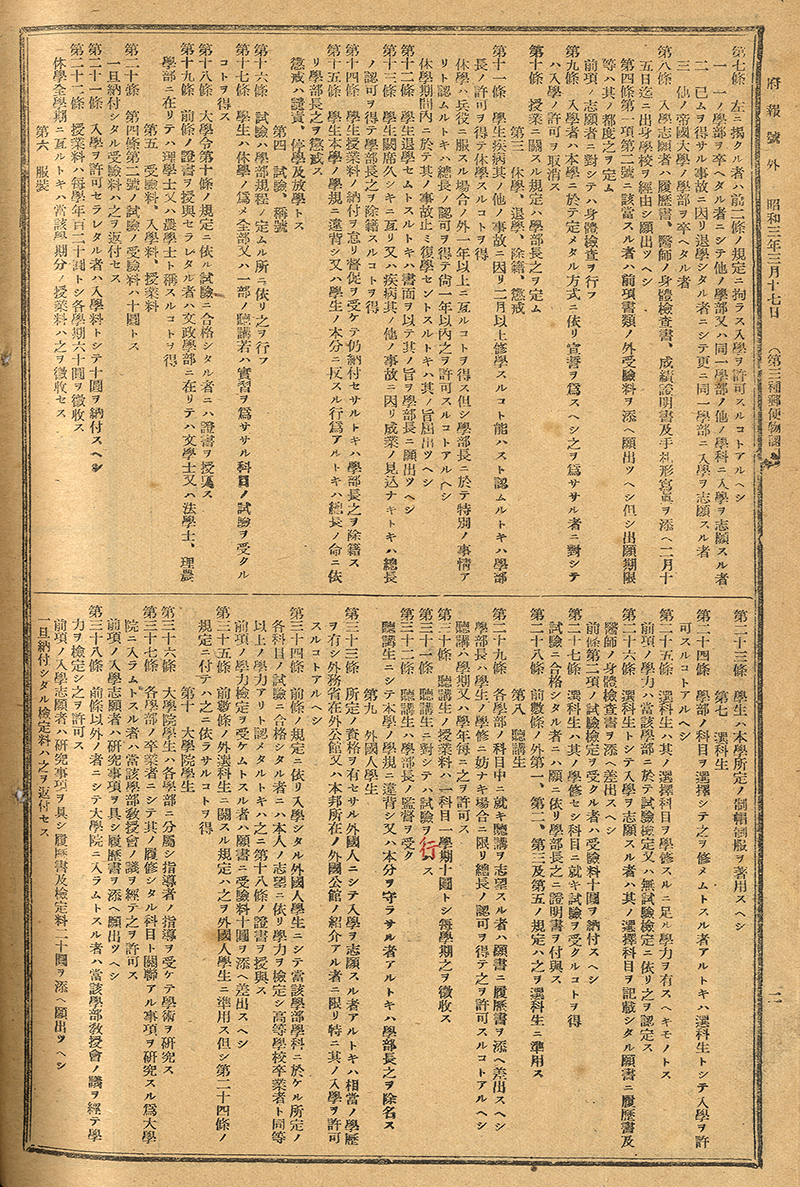

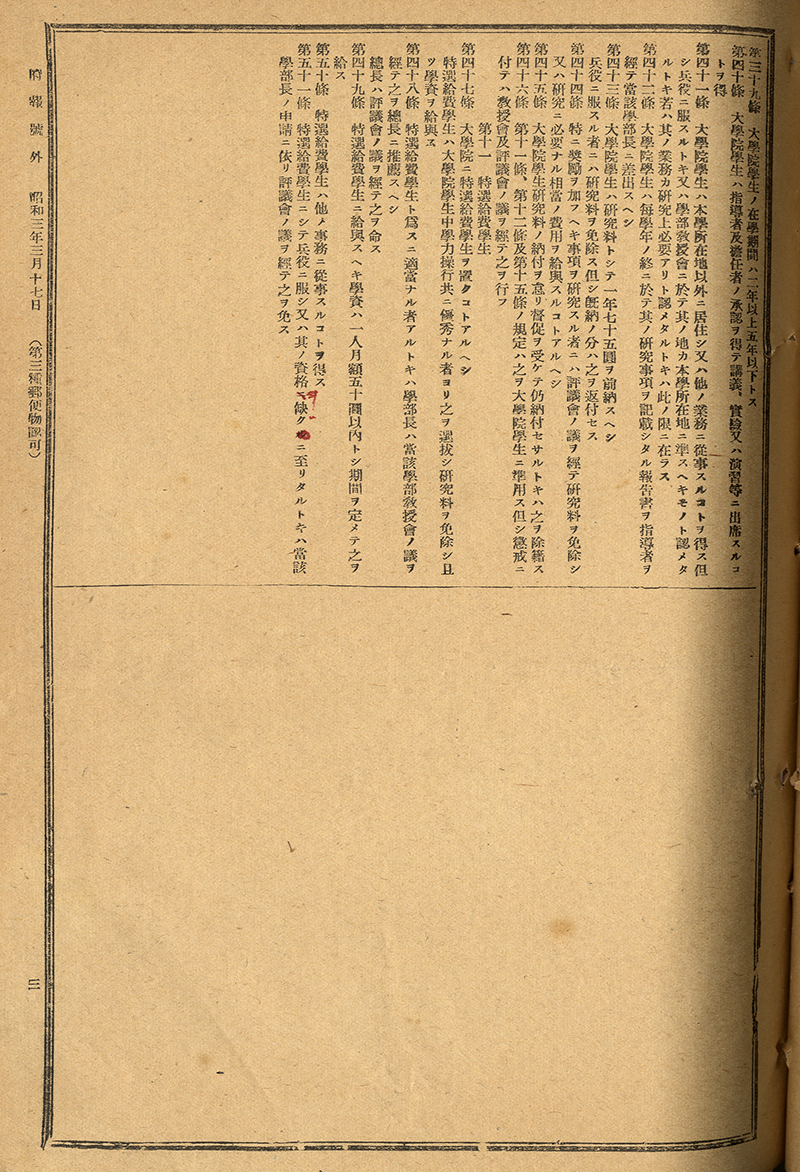

中 :公報臺北帝大相關的敕令第30至38號。 (來源:國史館臺灣文獻館) ──《臺灣總督府府報》號外,1928/3/18 |

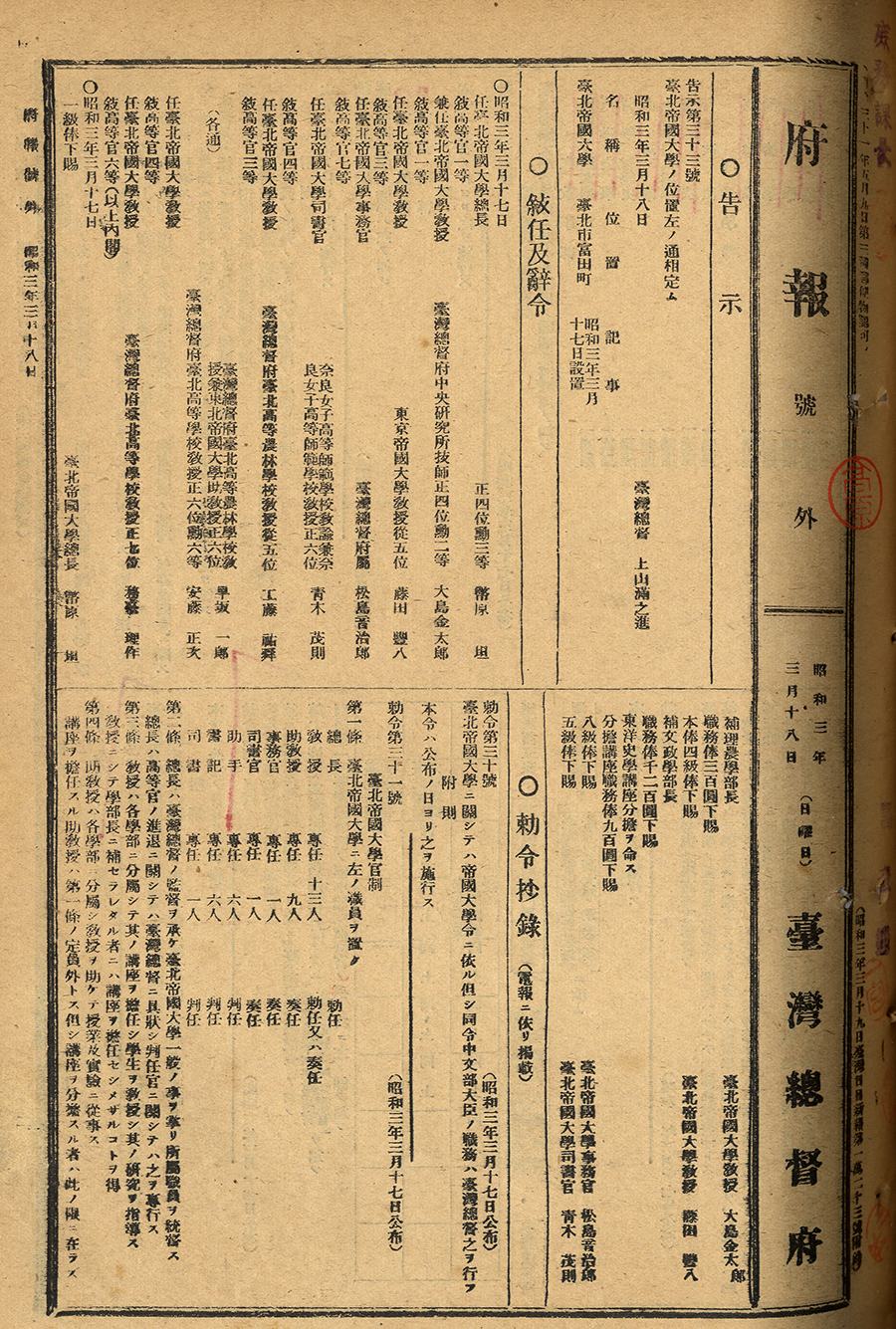

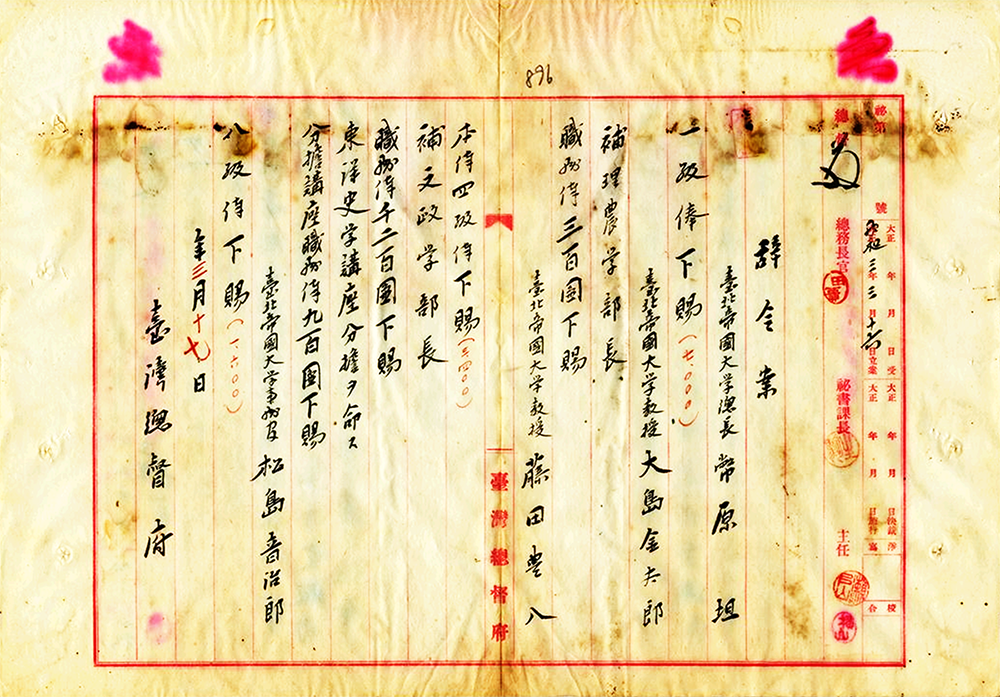

右 :臺北帝大創校時期的總長、文政與理農學部部長的聘書。 (來源:國史館臺灣文獻館) |

1925年日本政府確立要在臺灣設立大學,也確定由幣原坦博士出任總長擘劃校務,即開始草擬相關法規。依據大日本帝國憲法規定,教育事項屬於天皇大權,不屬於「法律」事項,必須以「敕令」來制定。在1928年2月27日內閣文件看出,送內閣審議時學校仍以「臺灣帝國大學」為名;最終2月28日「閣議」確定學校名稱為「臺北帝國大學」。改名的理由係求與日本內地帝國大學命名方式一致(原則以學校所在城市為名);然而另有一說,更名的原因與四年前「京城帝國大學」設立時考量到原校名「朝鮮帝國大學」會引起殖民地人民的民族意識有關。

|

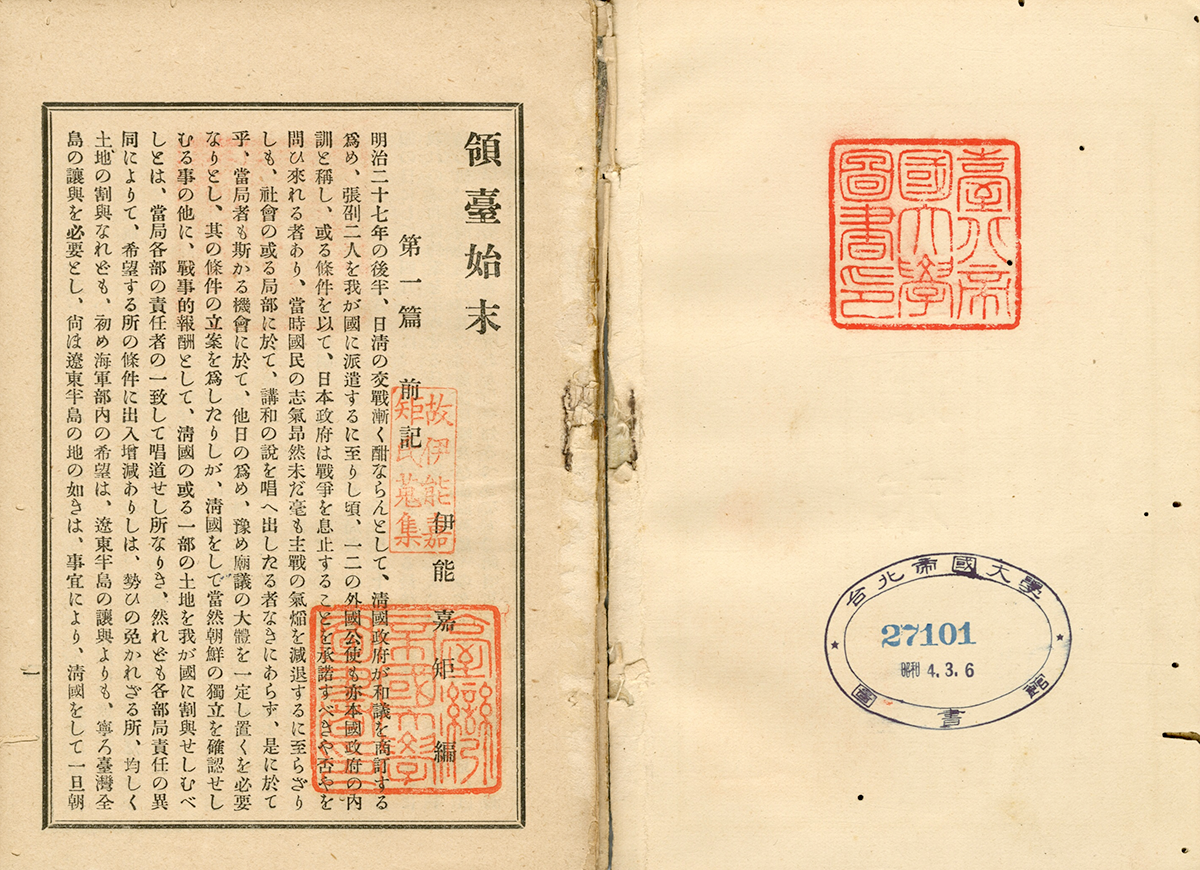

左 : 臺大圖書館藏書印「臺灣帝國大學圖書印」、 「臺北帝國大學圖書印」。 右 : 閣議決定設立臺北帝國大學(不採用「臺灣 帝國大學」校名)。 |

|

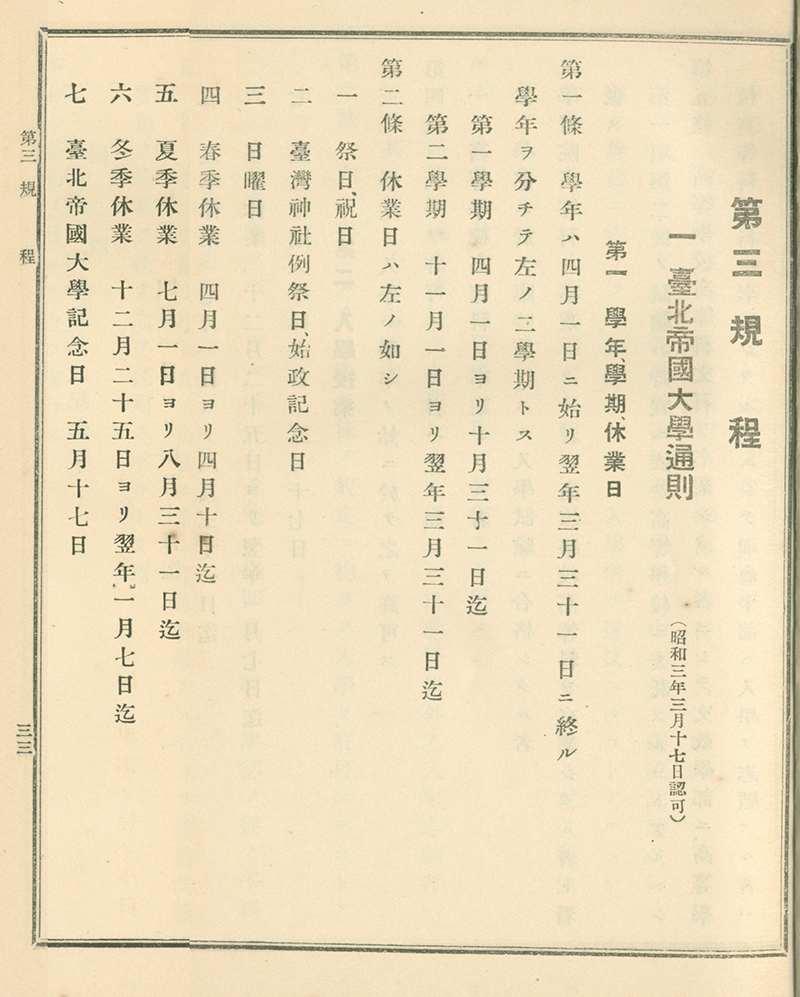

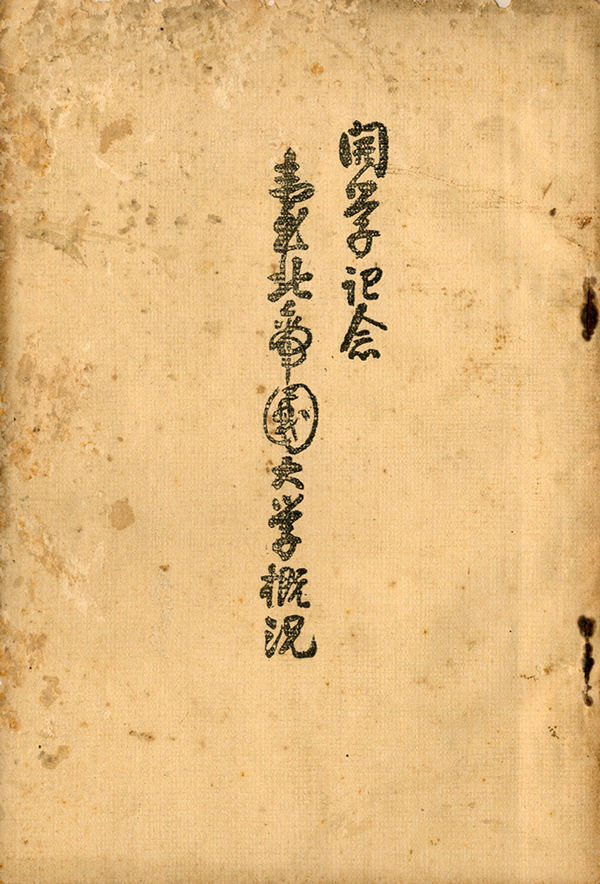

左 : 5月17日學校紀念日,放假一天 ──《臺北帝國大學一覽》昭和3年。(臺大圖書館藏) 右 : 在《臺北帝國大學一覽》之外, 再編定《臺北帝國大學概況》作為開學紀念。 (臺大動物醫院藏) |

臺北帝大創校時僅兩個學部,文政以及理農;醫學部因為經費之故暫緩設立。1936年1月1日醫學部成立,鑒於臺北帝大綜合大學體制已略具規模,由幣原坦總長於5月17日校慶主持正式開學儀式。

根據當時學制,要就讀帝國大學,必須取得高等學校或學習院高等科的學歷,或是就讀該大學預科,或者以高校同等學歷(例如專門學校畢業)經由考試及格而入學帝大。

除了來自臺高的學生人數未達預期,再加上臺北帝大相對於日本而言地處偏遠,自其他高校申請入學的畢業生仍不足到達臺北帝大擬定的學生名額;於是各學部可以臨時施行入學考試,成績及格者,即可就讀臺北帝大。後來臺北帝大成立預科自行培育未來的學生,第一屆臺北帝大預科生於1941年4月入學。

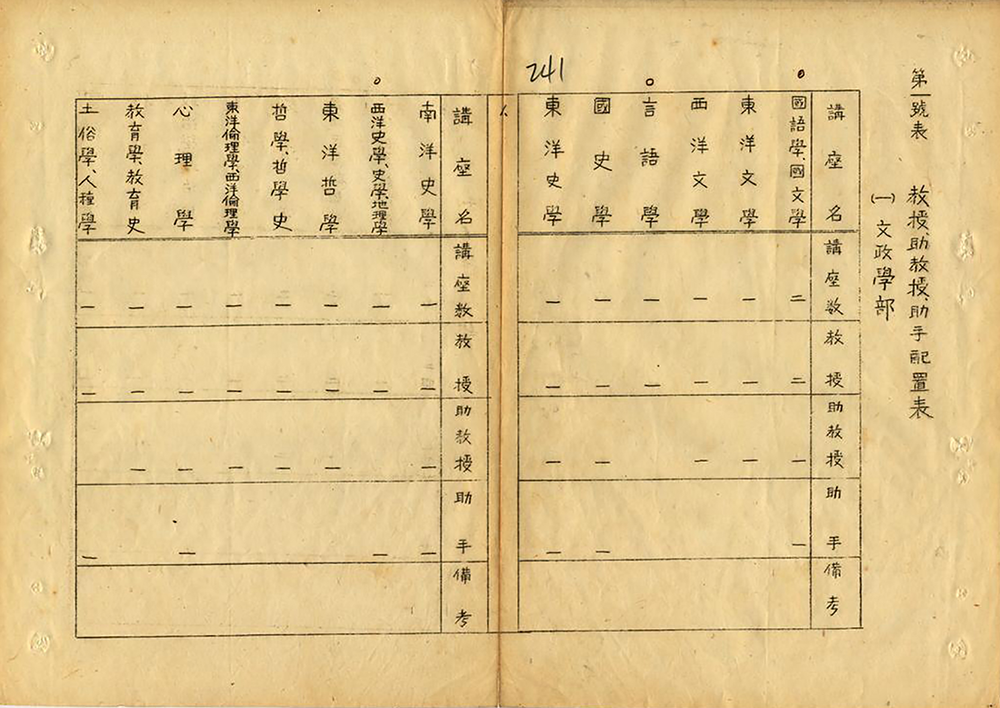

帝國大學的學術行政體系是由「講座制」、「評議會」與「教授會」構成。臺灣近期沸沸揚揚倡議校園自主、教授治校,早在臺北帝國大學時期即經由講座制、評議會、教授會運作予以實踐。

帝國大學講座制係日本仿自德國與法國,是教育研究組織的基礎單位。依據帝國大學令第11條「學部設置講座。講座由教授擔任之,但教授缺員或有其他特別事情時,得以助教授或囑託講師擔任之。」第12條「講座之種類及其數,另以敕令規定之。」故帝國大學以講座為單位,累積若干講座為學科(相當臺大的學系)、若干學科為學部。特點如下:

| 1. | 每個講座由一位教授主持,教授是該講座最高責任者,教授退休時由其指定繼任者。教授下再有助教授(約同於現在的副教授)、講師與助手四種層級。優點是具有培養學術後繼者之機能,然而各講座教授除非退休或是停職,否則參與研究工作之優秀青年無法晉升取得教授之職位。 | |

| 2. 3. |

總督府直接將經費撥交講座,而非學部、學科。預算經費獨立。 每一位擔任講座的教授均各有研究室、相關的圖書儀器設備,擁有豐沛的教學研究資源及自主權。然書刊設備易流於重複而不經濟。 |

|

| 4. | 講座教授(或助教授)得選舉學部長及大學總長,充分顯示「教授治校」的權力機制。 |

|

|

依據帝國大學令法源之賦予,校方應設立「評議會」,由各學部之學部長,以及各學部教授互選兩人,全校共同組成之,由總長召開評議會。評議員由文部大臣任命,任期3年(第5、6條)。評議會審議內容包含了:

| 1. 2. 3. 4. |

學部內學科之設置與廢止。 講座設置及廢止之諮詢。 大學內部之制度規章。 其他來自總長或文部大臣的諮詢事項。 |

評議會可就高等教育相關事項之意見,向文部大臣提出建議。(第7條)評議會相當於現在大學的「校務發展規劃委員會會議」,以及「校務會議」。

帝國大學令第8至11條則明定「教授會」組織。教授會由各學部教授共同組成,由學部長擔任議長負責召開教授會。教授會審議:學部內的學科課程、學生考試事項、其他來自總長或文部大臣的諮詢事項;舉凡教授招聘、學位授與、部內經費分配等等,都在教授會會議上討論。學部長認為必要時,得要求副教授或聘僱講師於教授會中列席。教授會相當於現在大學的「院務會議」。

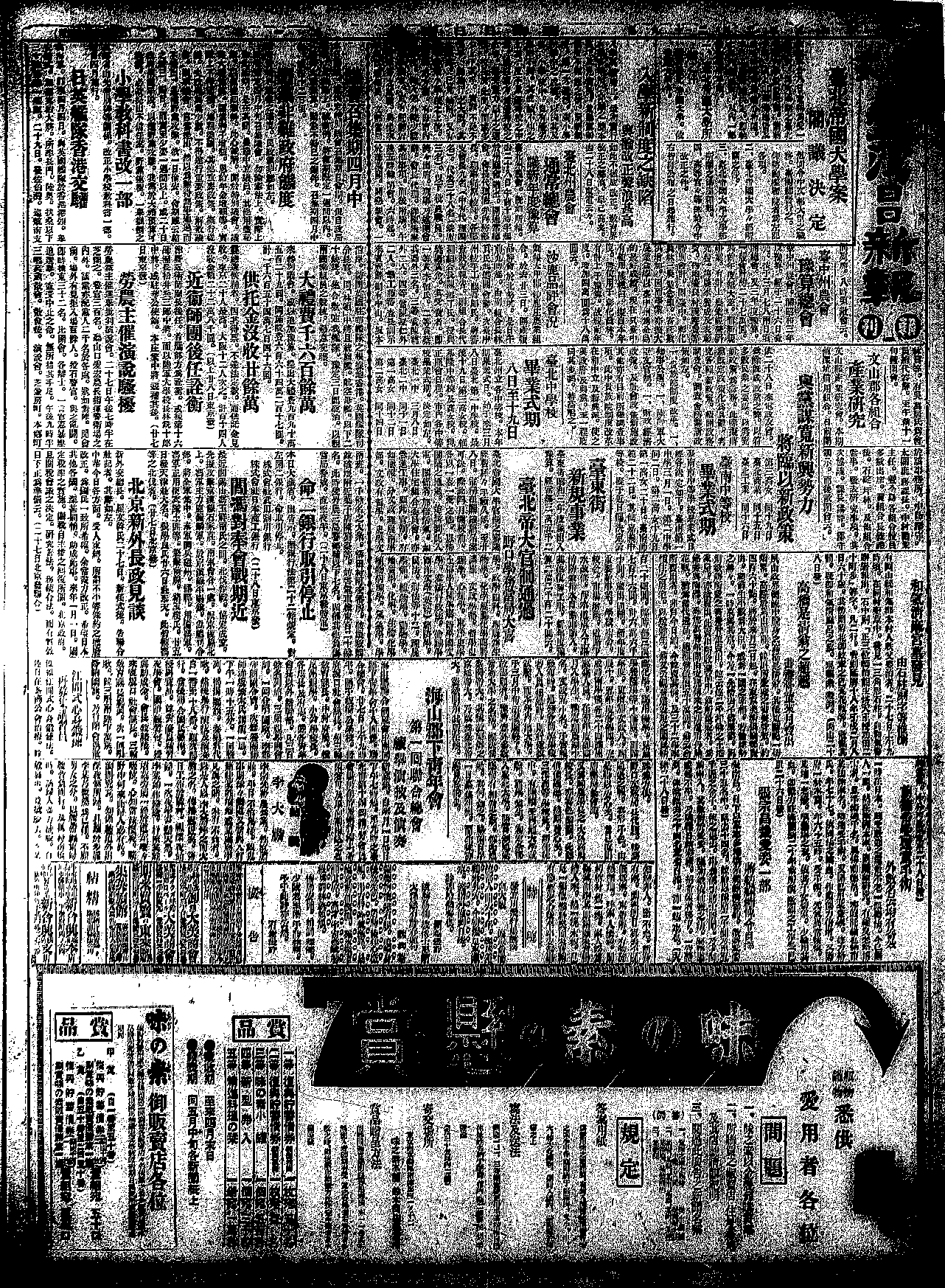

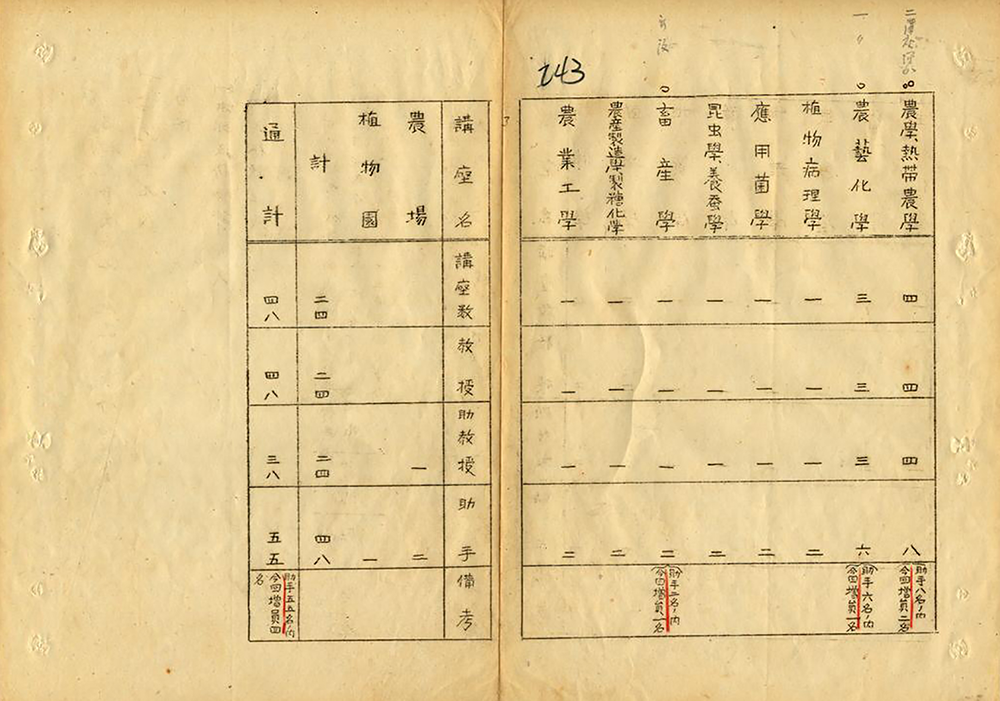

上 :臺北帝大講座表,臺北帝國大學官制中改正ノ件,敕令第96號。(臺灣文獻館提供)

本網站之所有圖文內容版權為國立臺灣大學校史館所有,請勿任意轉載或擷取使用 © Gallery of NTU History. All Rights Reserved.

如有任何問題與建議,歡迎您與我們聯繫。 TEL:+886-2-3366-3818 FAX:+886-2-3366-3817

E-Mail:historygallery@ntu.edu.tw Facebook : www.facebook.com/NTU.HistoricalGallery